遠遠看去,龍王壩村被六盤山“擁”在懷里。(圖片由龍王壩村提供)

春節期間,龍王壩村舉辦多場舞獅、舞龍、春官送福等民俗文化活動,吸引了眾多游客圍觀。記者 王瑞 攝

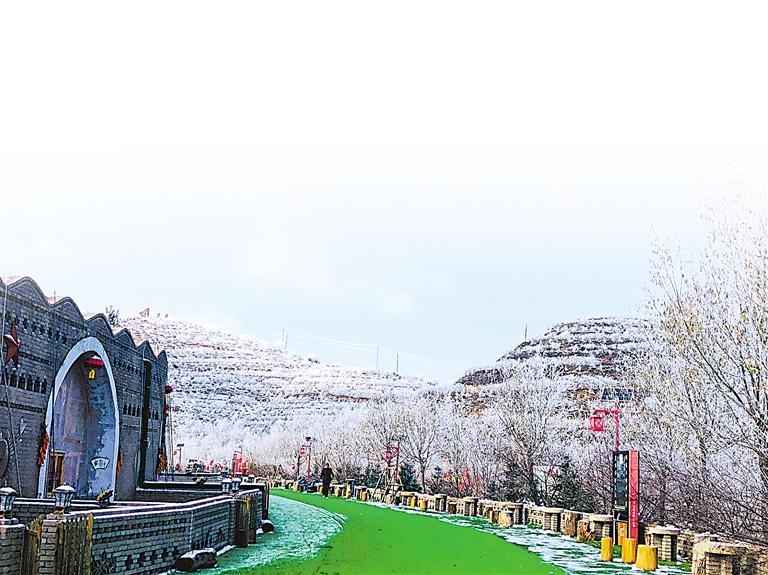

冬日的龍王壩村。(圖片由龍王壩村提供)

一場雪過后,寧夏的六盤山成了一座雪山。雪山懷中,西吉縣龍王壩村若隱若現,宛如一位身穿白裙的美麗姑娘,梯田是六盤山為她精心“裁剪”的裙擺。山間隨風搖曳的紅燈籠,如同一朵朵梅花落滿白裙——這是令邢鵬印象深刻的冬日美景。

“夏天母親喜歡到西吉避暑,快秋天時再回銀川。”2月8日,邢鵬從縣城親戚家接上剛過完年的母親,驅車來到龍王壩村,準備在回銀川前帶母親在山上逛一逛。

邢鵬說,母親年輕時從西吉縣嫁到平羅縣,40多年過去了,盡管母親說話口音、飲食習慣都發生了改變,但那股子“鄉情”沒變過,這也是她喜歡來龍王壩村旅游和小住的根本原因,“母親說,這里是她的老家,是她的根。”

寧夏多種多樣的村落,打開了中老年游客的情感閘口。從“闖世界”到“尋根”,在鄉情、鄉愁、懷舊交織的情緒里,他們為記憶中的故人與青蔥歲月停留。

春官送福、社火、秦腔展演,夜游龍王壩、冰雪嘉年華、暖鍋農家宴……結合寧夏文旅部門今年推出的“在寧夏·非遺過大年”文旅活動,龍王壩村為游客準備了內容豐富的春節“節目單”。從農歷正月初一到初七,龍王壩村收入超過100萬元,客流量維持在每天最少1300人,人數較去年增長50%。

“家家門前說一段,句句吉祥慶豐年。”1月31日,農歷正月初十,龍王壩村。儀程官(春官)手持羽扇,為游客表演在西海固地區流傳上千年的喊春詞,贏得陣陣掌聲和喝彩聲。

“聽了影片《滿江紅》中的那段豫劇改編后,孩子對戲曲產生了濃厚的興趣。正好龍王壩這幾天有秦腔表演,我就帶他來看了。”任剛是一位90后,在他看來,中國人在品性上的追求在山水觀中得以塑造和體現,比如“智者樂水,仁者樂山”。要把孩子的“一半童年”交給鄉村、交給大自然。

對年輕人來說,旅行帶給心靈的收獲和力量是可持續的。登頂后的興奮、村莊里可愛友善的花貓、滴水穿石的實景……數不清的旅途“碎片”終將匯聚為前進的勇氣、向善而行的動力。

“要想游客把在龍王壩村記在心里,就得做好滿足游客追求個性、重視體驗、重視精神訴求的功課。”龍王壩村黨支部副書記焦建鵬告訴記者,在景區的設施上,要多元化、多功能,滿足不同需求。在活動的策劃上,要抓住不同人群的“共性”,接地氣、掀共鳴的活動是促進旅游消費的重要手段。

龍王壩村的山腰上,印著“即使沒有春風萬里,我也在這里等你”的墻面吸引了眾多游客拍照留念;置身中衛市的星星酒店,夜幕降臨,騰格里沙漠寂靜又神秘,抬頭仰望,滿目星河;在寧夏西鴿酒莊品酒觀星,廣袤的西北原野盡收眼底……

從“不適宜生存”到“中國最美鄉村”、從曾憂“被沙吞”到如今“踏沙行”、從戈壁灘變成千億葡萄酒產業帶,寧夏立足實際、大刀闊斧發展文旅“停留經濟”。

據相關統計數據,2023年春節期間,寧夏接待游客152.63萬人次,實現旅游收入6.33億元,“停留經濟”正有力撬動假日消費市場。

在寧夏各具風格的“體驗型”景區,我們感受到城中之“城”的地域特色、鄉村風情。“吃、住、行、游、購、娛”等旅游元素應有盡有,游客總能找到屬于自己的“詩與遠方”……

一幅幅扎根于土地、綻放于土地,帶動當地產業崛起、百姓致富的“停留經濟”山水圖,在寧夏鋪展開來。(記者 王 瑞)