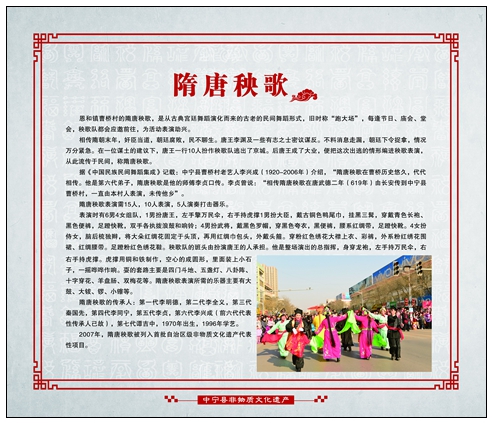

隋唐秧歌

恩和鎮(zhèn)曹橋村的隋唐秧歌,是從古典宮廷舞蹈演化而來的古老的民間舞蹈形式,舊時(shí)稱“跑大場”.

每逢節(jié)日、廟會(huì)、堂會(huì),秧歌隊(duì)都會(huì)應(yīng)邀前往,為活動(dòng)表演助興。

相傳隋朝末年,奸臣當(dāng)?shù)溃⒏瘮。癫涣纳?/p>

唐王李淵及一些有志之士密議謀反。不料消息走漏,朝廷下令捉拿,情況萬分緊急。

在一位謀土的建議下,唐王一行10人扮作秧歌隊(duì)逃出了京城。

后唐王成了大業(yè),便把這次出逃的情形編進(jìn)秧歌表演,從此流傳于民間,稱隋唐秧歌。

據(jù)記載:中寧縣曹橋村老藝人李興成(1920-2006年)介紹“隋唐秧歌在曹橋歷史悠久,代代相傳。

他是第六代弟子,隋唐秧歌是他的師傅李貞口傳。

李貞曾說:“相傳隋唐秧歌在唐武德二年(619年)由長安傳到中寧縣曹橋村,一直由本村人表演,未傳他鄉(xiāng)”。

隋唐秧歌表演需15人,10人表演,5人演奏打擊器樂。

表演時(shí)有6男4女組隊(duì),1男扮唐王,左手擎萬民傘,右手持虎撐1男扮大臣,戴古銅色鴨尾巾,掛黑三髯,穿戴青色長袍、黑色便褲,足蹬快靴,雙手各執(zhí)撥浪鼓和響鈴;

4男扮武將,戴黑色羅帽,穿黑色夸衣,黑便褲,腰系紅綢帶,足蹬快靴。

4女扮侍女,腦后梳獨(dú)辮,將大朵紅綢花固定于頭頂,再用紅綢巾包頭,外戴頭箍。

穿粉紅色繡花大襟上衣、彩褲,外系粉紅繡花圍裙、紅綢腰帶。足蹬粉紅色繡花鞋。

秧歌隊(duì)的班頭由扮演唐王的人承擔(dān)。

他是整場演出的總指揮,身穿龍袍,左手持萬民傘,右手持虎撐。

虎撐用銅和鐵制作,空心的成圓形,里面裝上小石子,一搖嘩嘩作響。

耍的套路主要是四門斗地、五盞燈、八卦陣、十字穿花、羊盤腸、雙梅花等。

隋唐秧歌表演所需的樂器主要有大鼓、大鈸、鑼、小鐐等。

隋唐秧歌的傳承人:第一代李明德,第二代李全義,第三代秦國先,第四代李同寧,第五代李貞,第六代李興成(前六代代表性傳承人已故),第七代譚吉中,1970年出生,1996年學(xué)藝。

2007年,隋唐秧歌被列入首批自治區(qū)級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目。